Kurfürst Georg Wilhelm brauchte dringend Erlen aus dem „Lehebruche“

Ersterwähnung Leegebruchs in der brandenburgischen Holzordnung vom 1. Februar 1622

Genau 400 Jahre ist es her, dass Leegebruch erstmals nachweislich erwähnt wurde. Nanu, wie kann das sein? Da gab es unseren Ort doch noch gar nicht. Stimmt, aber man kannte bereits den Flurnamen, der sich Jahrhunderte später zum Ortsnamen entwickeln sollte.

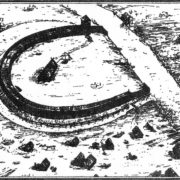

Die Anfänge Leegebruchs liegen im wahrsten Wortsinn verborgen im Sumpf, der sich nach der Eiszeit bildete und kaum trocknete. Ein hier im 8./9. Jahrhundert errichteter slawischer Burgwall wurde schon bald zerstört und nicht wieder aufgebaut. Auch noch vor 400 Jahren war unsere Gegend unwegsam und tückisch – tückisch vor allem für Fremde. Denn so manche räuberischen Angreifer und sonstige Bösewichte wurden von Ortskundigen hierher gelockt und versanken. Unterbrochen war der Sumpf nur durch wenige sandige Erhebungen mit Birken und Kiefern sowie durch lehmige Flächen, auf denen sich Eichen wohlfühlten. Mittendurch schlängelte sich gemächlich der Moorgraben (Muhre), in dessen Umgebung die eher unscheinbaren Erlen wuchsen. Die nannte man damals Elsen oder auch Ellern. Ausgerechnet auf die hatte es der brandenburgische Kurfürst Georg Wilhelm abgesehen und glücklicherweise auch schriftlich mitgeteilt, wozu er diese Bäume aus dem „Lehebruche“ so dringend benötigte.

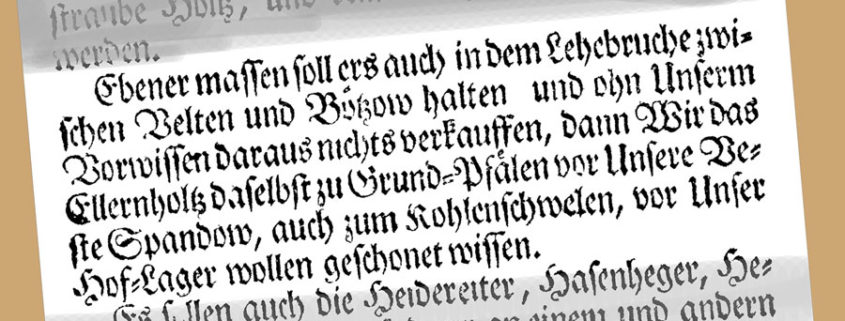

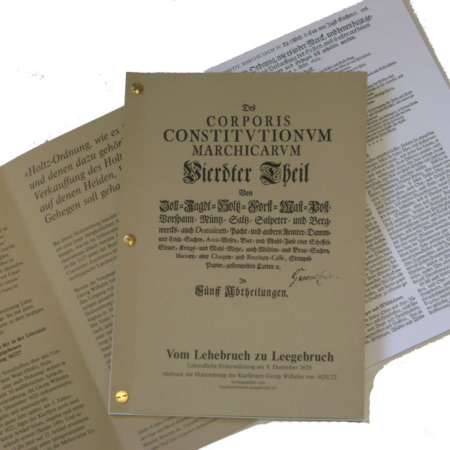

Einzelne Seiten der Holzordnung

Schon kurz nach seinem Regierungsantritt im Dezember 1619 bekam der Kurfürst eine Menge zu tun, war doch im Jahr zuvor der Dreißigjährige Krieg ausgebrochen. Im Januar 1620 befahl er dem Spandauer Festungskommandanten von Ribbeck, seine Zitadelle auszubauen und zu verstärken. Sie sollte vor feindlichen Angriffen besser geschützt sein, denn Georg Wilhelm hatte berechtigte Sorge, die kriegerischen Auseinandersetzungen könnten trotz seiner strikt neutralen Position auch Brandenburg erreichen. Der Befehl an den Festungskommandanten ist in der Literatur vielfach erwähnt, doch das Original selbst scheint unauffindbar. Und ob die in der Urkunde enthaltene Teildatierung 9. Dezember 1620 auch auf Leegebruch zutrifft, ließ sich bislang nicht eindeutig klären. Jedoch, eine nach dem Befehl erlassene Verordnung ähnlichen Inhalts mit weiteren Artikeln zu Forstangelegenheiten ist erhalten und wird in der Staatsbibliothek Berlin aufbewahrt. Es ist die mit Datum 1. Februar 1622 „mit eigen Handen“ unterschriebene und besiegelte „Holtz-Ordnung, wie es in der Marck, und denen dazu gehörigen Oertern, mit Verkauffung des Holtzes, auch sonsten auf denen Heiden, Wildbahnen und Gehegen soll gehalten werden.“

Bereits im ersten von insgesamt 32 Artikeln weist der Kurfürst seine Holzförster an, aus bestimmten Revieren kein Bau- und Brennholz mehr zu verkaufen. Ausnahmen gelten nur für Dorfbewohner, die zur eigenen Feuerung etwas kaufen, aber nur „das träuge, rindfällige und straube Holtz, kein Nutzholtz“ bekommen sollen. Und dann folgt der für Leegebruch so wichtige Satz, der zeigt, wie wichtig Erlenholz war – für den Ausbau der Zitadelle ebenso wie zur Gewinnung von Kohle.

Dass ein relativ kleines, sumpfiges und unbewohntes Gebiet mit einer Flurbezeichnung versehen wurde, ist ein Glücksfall. Und dass aus diesem Flurnamen später der kaum veränderte Ortsname entsteht, ebenso. Aus Lehebruch wurde Leegebruch, das seit 1928 eine selbstständige Gemeinde ist.

Ulrike Unger

Geschichtsverein Leegebruch

Geschichtsverein Leegebruch

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!