Heinkel und seine Arbeitskräfte

Unterbringung von ausländischen Zwangsarbeitern in der Werksiedlung Leegebruch. Ein Beitrag zur Heimatgeschichte.

Die Arbeiterschaft im Heinkel-Flugzeugwerk Oranienburg setzte sich in den Kriegsjahren aus Zivilarbeitern, Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen zusammen. 1944 waren rund 14 000 Arbeitskräfte in diesem Rüstungswerk beschäftigt, davon rund die Hälfte KZ-Häftlinge.

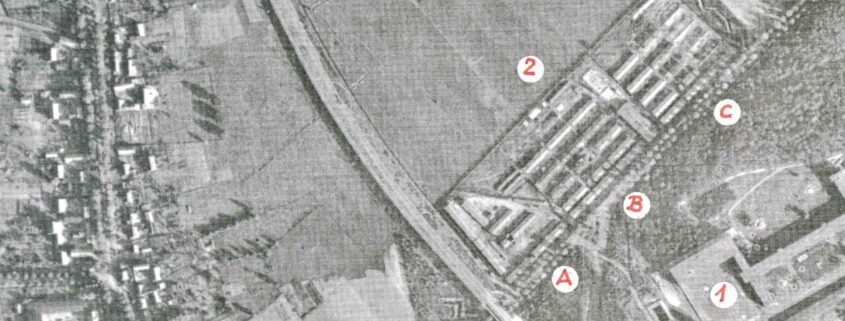

Neben den über 3 000 Zwangsarbeitern, die im Zwangsarbeiterlager an der Germendorfer Chaussee, in unmittelbarer Nähe zum Oberwerk in einem eingefriedeten Lager in Baracken untergebracht waren sowie den rund 7 000 KZ-Häftlingen, die man im Heinkel-KZ-Werk/Oberwerk hinter Stacheldraht und Elektrozaun eingepfercht hatte, gab es Zwangsarbeiter, die in der Werksiedlung des Heinkel-Flugzeugwerkes eine private Unterkunft erhielten. Ein ortsspezifisches Novum, welches an anderen Rüstungsstandorten in dieser Form nicht nachgewiesen werden konnte. Die Zuweisung/Einweisung der Zwangsarbeiter in die Wohnsiedlung erfolgte in enger Absprache zwischen dem „Bedarfsträger“ (Heinkel-Flugzeugwerk) und dem Verwalter der Werksiedlung, der Kurmärkischen Kleinsiedlung GmbH. Gleichwohl war in diesem Verwaltungsakt auch die Gemeindeverwaltung integriert, denn alle in der Werksiedlung wohnenden Zwangsarbeiter mussten sich dort an- und abmelden.

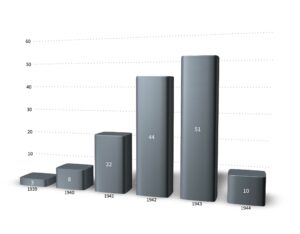

Darstellung der Anzahl von Zwangsarbeitern, die in dem Zeitraum von 1939 bis 1944, in Jahresbetrachtungen aufgeschlüsselt, in den Siedlungshäusern und den Ledigenheimen der Werksiedlung Leegebruch untergebracht waren.

Im Erfassungsraum von 1939 bis 1944 waren nach derzeitigem Forschungsstand 138 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus zwölf Nationen in Leegebruch, in den Siedlungshäusern der Werksiedlung privat untergebracht. Es handelte sich dabei um 97 männliche Personen und um 41 weibliche Personen. Sie kamen aus Holland, Frankreich, Russland (unter Einschluss von Litauen und der Ukraine), Belgien, Tschechoslowakei (Tschechen und Slowaken), Dänemark, Ungarn, Italien, Kroatien, Polen, Rumänien und Spanien. Bezogen auf die einzelnen Nationen rangierten die Holländer mit 50 Personen weit vor den Russen mit 17 Personen und den Franzosen mit 16 Personen. Sie alle waren in der Werksiedlung präsent, da sie über den gesamten Ort verteilt waren, bzw. arbeiteten sie mit den im Ort wohnenden Leegebruchern im Heinkel-Flugzeugwerk zusammen. Man sah sich, man „kannte“ sich, man arbeitete unter deutscher Vorarbeiterschaft zusammen – natürlich nicht für den gleichen Lohn, sondern für rund 50 Prozent weniger Lohn, das heißt, der deutsche Arbeiter bekam 1,51 Reichsmark je Stunde und der Zwangsarbeiter 0,78 Reichsmark je Stunde für die gleiche Arbeit.

Bei den Männern bildeten die Holländer die stärkste Gruppe der Zwangsarbeiter mit 38 Personen, ihnen folgten mit größerem Abstand die Polen mit 14 Personen, die Belgier mit zehn Personen und die Franzosen mit neun Personen. Fast ausnahmslos arbeiteten diese Männer in den Fertigungsstrecken des Heinkel-Flugzeugwerkes. Nur ganz wenige Ausnahmen wurden im Gut Annahof bzw. bei den örtlichen Bauern bzw. Gewerbetreibenden eingesetzt.

Für eine Gruppe von Zwangsarbeitern (16 Holländer und ein Däne) bleiben bezüglich ihrer Gesamttätigkeit einige Fragen offen, die bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht hinreichend geklärt werden konnten. Diese Zwangsarbeiter kamen im Jahr 1943 in zwei Transporten nach Leegebruch, wurden in den Ledigenwohnheimen untergebracht und nahmen ihre Tätigkeit im Heinkel-Flugzeugwerk auf. Sie alle besaßen eine kaufmännische Ausbildung (z. B. Kaufmann, Kontorist, Einkäufer, Buchhalter, Büroangestellter, kaufmännischer Angestellter, Schreiber) und wurden gleichfalls in zwei Gruppen von Leegebruch nach Sachsenhausen in die Wilhelmstraße 1 (heute: Granseer Straße/Ecke Straße an der Heide) verlegt. Nachweislich dokumentiert, hat sich das Heinkel-Flugzeugwerk Ende 1942 die Bauunterlagen zu diesem Areal, auf welchem sich heute das Friedrich-Weissler-Haus befindet, übergeben lassen. Weiterhin bekannt ist, dass drei Holländer jeweils nach kurzer Zeit (2–4 Wochen) wieder nach Leegebruch zurückkehrten und der Däne nach Birkenwerder umgeleitet wurde. Es ist zu vermuten, dass unter der o. g. Adresse sich ein weiteres, heute noch unbekanntes Zwangsarbeiterlager des Heinkel-Flugzeugwerkes befand.

Bei den Frauen waren sowohl die Holländerinnen als auch die Russinnen mit der gleichen Personenanzahl – je zwölf Personen – vertreten. Ihnen folgten die französischen Zwangsarbeiterinnen mit sieben Personen. Der Einsatz der Zwangsarbeiterinnen fixierte sich vorrangig im Bereich der Heinkel-Werksküche, als Dienstmädchen in der Bereitschaftssiedlung in Germendorf, als Hilfskraft auf dem Gut Annahof, bei den örtlichen Bauern bzw. Gewerbetreibenden, aber auch im Gemeinschaftshaus der Werksiedlung.

Blick auf die 1940 komplett fertiggestellte und vollständig bezogene Verkaufszeile in der Eichenallee. Auch in den Läden dieser Verkaufseinrichtung haben Zwangsarbeiter unterschiedlicher Nationalitäten Zwangsarbeit geleistet.

Mit Fortschreiten des Krieges wurden immer mehr Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter privat in Leegebruch untergebracht (vgl. dazu Grafik linke Seite). Dieser Umstand reflektierte den hohen Bedarf an Arbeitskräften im Heinkel-Flugzeugwerk infolge der Einberufung von deutschen Arbeitskräften zur Wehrmacht. Gleichzeitig wird ersichtlich, dass auch das Zwangsarbeiterlager vor den Toren des Rüstungswerkes in Germendorf, offiziell auch als „Gemeinschaftslager“ bezeichnet, die Zuweisung von Zwangsarbeitern augenscheinlich nicht komplett decken konnte.

Auch war es nicht selten, dass in einem Siedlungshaus mehrere Zwangsarbeiterinnen oder Zwangsarbeiter unterkamen bzw. dass mit wenigen kurzfristigen Unterbrechungen Zwangsarbeiter über den Zeitraum von 1941 bis 1944 nacheinander Unterkunft in einem Haus der Werksiedlung fanden. Für den gewerblichen Bereich gibt es Beispiele, die eine gezielte „Nachbesetzung“ von Zwangsarbeitern vermuten lassen. Das ausgeübte Gewerbe und der Beruf der zugewiesenen, beziehungsweise angeforderten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter stimmte weitestgehend überein. Der eine oder andere Haushalt nahm auch nur Männer oder nur Frauen auf. Andere beherbergten nur osteuropäische Personen. Wieder andere bekamen nur holländische oder nur französische Zwangsarbeiterinnen zugewiesen. Die Vielfalt der Möglichkeiten, mit der Leegebrucher Bevölkerung visuell und verbal in Kontakt zu treten, war sehr groß.

Bemerkenswert ist, dass sich 20 Personen, 13 Zwangsarbeiter und sieben Zwangsarbeiterinnen der politisch verordneten Zwangsarbeit im Untersuchungszeitraum durch Flucht entzogen haben bzw. in Haft genommen wurden, andere wurden aus dem KZ entlassen. Vorrangig polnische, russische und holländische zur Zwangsarbeit in Deutschland gezwungene und privat in der Werksiedlung Leegebruch untergebrachte Personen – 15 in der Anzahl – nahmen dieses personenbezogene Risiko auf sich. Zur damaligen Zeit endete eine derartige Flucht meist mit dem Tod bzw. immer mit einer Einweisung in ein Konzentrationslager.

In einigen Fällen ist besonders auffällig, dass bei ausgewählten Siedlungshäusern bzw. bei den neu geschaffenen Gewerbeeinrichtungen im Zentrum der Gemeinde sich diese Fluchtbereitschaft konzentrierte.

Erst nach dem 20. Juli 1944 – dem Tag des Hitlerattentates – reduzierten sich die Zwangsarbeiter in den Siedlungshäusern der Werkssiedlung erheblich. Sie wurden alle in die Zwangsarbeiterlager des Heinkel-Flugzeugwerkes verbracht und fortan unter verschärfte Bewachung gestellt.

Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt konnten keine Dokumente erfasst werden, die eine Entschädigungszahlung an die 138 Zwangsarbeiter für den staatlich sanktionierten, um 50 Prozent verminderten Lohn, dokumentieren.

Dr. Norbert Rohde

Ich bin 1944 in Leegebruch geboren, meine Mutter hat mir erzählt,dass mein Vater ein französischer Zwangsarbeiter war und sie meine Herkunft verschweigen musste, weil ihr sonst Strafe drohte. Gibt es noch einen Nachweis über Guy Thorell , so hieß mein Vater ?

Guten Tag Frau Müller,

werde mal einen Bekannten in Frankreich fragen ob er mit Information weiterhelfen kann, er ist Historiker .

MfG

M.Decker