Die Kita „Wirbelwind“ – eine bauhistorische Geschichte

Kinder und Eltern unseres Ortes erfreuen sich immer wieder, wenn sie einen Kita-Platz in der Kita „Wirbelwind“ in der Dorfstraße 5–7 erhalten haben. In der alten Ortsmitte gelegen, gut angebunden, modern und großzügig ausgebaut und mit einer großen Spielfläche versehen, ist sie das Produkt einer guten Investition. Ihre Geschichte werden nicht alle kennen, sie ist spannend und reicht bis in das Jahr 1906 – unterschiedliche Nutzungen haben sie geprägt. Ursprünglich ist sie ein Produkt aus zwei Gebäuden mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Im Volksmund waren die Gebäude als „rotes Haus“ (Volksschule) und als „weißes Haus“ (Gendarmerie-Gebäude) bekannt.

Alte Volksschule

Von der Straße aus betrachtet verbirgt sich hinter der Fassade des linksseitigen Gebäudeteils die alte, 1906 eingeweihte Dorfschule.

Mit der Errichtung der neuen 16-klassigen Volksschule und ihrer Einweihung am 18. Juni 1938 als Manfred von Richthofen-Schule mit 850 Schülern, verlor die alte Dorfschule ihre Bedeutung und wurde nicht mehr gebraucht, so Richard Stenzel, der Schuldirektor der neuen Schule. Ein Schelm, der Böses dabei dachte! Nur kurze Zeit später mietete sich eben dieser Schuldirektor in die alte Volksschule ein und nutzte sie bis Kriegsende als Rektorenwohnung. Mit Kriegsende machte der Rektor die ehemalige Volksschule wieder frei und floh Richtung Elbe.

Wohl eines der ältesten Bilder der alten Volksschule. Mit Fertigstellung der 16-klassigen Volksschule im Weidensteg nutzte der Rektor Richard Stenzel die alte Schule als Wohnsitz.

Nach dem Krieg beanspruchten die sowjetischen Streitkräfte die ehemalige Volksschule als Kommandantur. Daran anschließend nahm die FDJ dieses Gebäude in Nutzung. Bereits vor 1951 übernahm die Gemeinde Leegebruch die Nutzung und etablierte am 1. Juni 1951, dem Internationalen Kindertag, in diesem Gebäude einen Kindergarten. Mit Hilfe der beiden großen Hennigsdorfer Betriebe, VEB Stahl- und Walzwerk und VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke konnten die dazu notwendigen Baumaßnahmen realisiert werden. „Das Haus der Kinder“, wie der rote Klinkerbau damals genannt wur-de, erhielt den Namen „Adam Mickiewicz“ (polnischer Dichter, 1798–1855). Bei der Einweihung des Kindergartens waren der Generalsekretär der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Wloch sowie der polnische Botschafter in der DDR Jzydorczak zugegen, der auch die Patenschaft übernahm.

Gendarmerie-Gebäude

Der rechtsseitige Gebäudeteil entstand 1940 als separates Gebäude, welches extra für die Gendarmerie des Ortes errichtet wurde. Mit dem stetig wachsenden Zuzug von Arbeitskräften zogen rund 6 000 Bewohner aus allen Teilen des „Reiches“ in die Werksiedlung Leegebruch. Dieser Zuzug muss augenscheinlich nicht ganz unproblematisch erfolgt sein, wie die Präsenz der Gendarmerieposten in der „hochgelobten“ Werksiedlung dokumentierte. Waren in den Jahren 1936/37 zwei Gendarmerie-Mitarbeiter für Leegebruch zuständig, beide in Velten wohnhaft (Gendarmerie-Meister Wulf, Gendarmerie-Hauptwachmeister Melchior), so erhöhte sich ihre Anzahl 1938 auf vier Gendarmerie-Mitarbeiter. Neben den schon bekannten Gendarmerie-Mitarbeitern Wulf und Melchior verstärkten Gendarmerie-Hauptwachmeister Renz und Gendarmerie-Meister Schalla aus Schwante den Gendarmerieposten in Leegebruch. Renz wohnte mit sofortiger Wirkung vor Ort (Ledigenheim Block 1) und nahm sein Büro beim Bauern Grüneberg in Besitz.

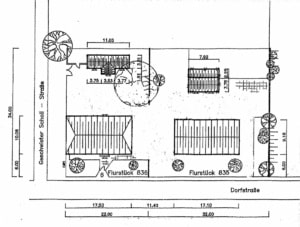

Bebauungssituation in Leegebruch, Dorfstraße 5 – 7, nach Fertigstellung des Gendarmerie-Gebäudes Anfang 1940 – links die alte Volksschule, rechts die Gendarmerie.

In Auswirkung der rasant anwachsenden Einwohnerzahl inklusive der daraus resultierenden Probleme formulierte der Gendarmeriedistrikt-Führer Hauptmann Schüler mit Schreiben vom 13. Februar 1938 an den Regierungspräsidenten Potsdam eine Bedarfsmeldung für den Bau von zwei Gendarmerie-Wohnungen in Leegebruch. Der Bürgermeister von Leegebruch bestätigte natürlich die Notwendigkeit eines derartigen Bedarfes in einem Schreiben vom 15. Februar 1938 an den Regierungspräsidenten in Potsdam, welches er über den Verwaltungsweg (Landrat) versandte. Im Vorfeld dieses Antrages wurde auch untersucht, ob die Übernahme eines Reihensiedlungshauses aus dem Kontingent der Werksiedlung als Lösung in Betracht kommen könnte. Auf Grund der komplizierten Finanzierung (Banken- und Werkdarlehen) und einer einhergehenden „Angemessenheitsprüfung“ wurde diese Variante verworfen. Aus der Sicht der Polizeiverwaltung seien diese Wohnungen zu klein und einem preußischen Polizeibeamten nicht angemessen.

Nur wenige Tage später, am 26. Februar reagierte der Regierungspräsident seinerseits und bat ressortbezogen den Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei Heinrich Himmler um Unterstützung, Förderung und Genehmigung dieser Baumaßnahme in Leegebruch. Schon knapp einen Monat später, am 18. März 1938, äußerte Himmlers Behörde in einem Brief die prinzipielle Zustimmung zum Bauvorhaben und bat um Klärung der Gesamtfinanzierung. Das Preußische Hochbauamt arbeitete zügig an der übertragenen Aufgabe und übergab mit Datum 14. April 1938 den Vorentwurf für das Bauvorhaben inklusive Baubeschreibung und Kostenüberschlag an den Regierungspräsidenten.

Rund vier Monate nach Abgabe der Bedarfsmeldung forderte die oberste Polizeibehörde mit Schreiben vom 21. Juni den Regierungspräsidenten auf das Bauvorhaben zu realisieren. Er versicherte zusätzlich, dass sein Ressort (Reichshaushalt) die Kosten in Höhe von 35 500 Reichsmark übernehmen werde.

Nach abschließender Prüfung wurden vom Preußischen Hochbauamt am 7. Juli 1938 die Entwurfszeichnungen, der ergänzte Erläuterungsbericht und der zugehörige Kostenvoranschlag für das Gebäude der Gendarmerie in Leegebruch an den Regierungspräsidenten zur Weiterleitung an den Reichsführer SS/Chef der deutschen Polizei zur Freigabe übergeben. Dieser gibt in einer Rückantwort an den Regierungspräsidenten vom 9. August 1938 die Bauunterlagen zur Realisierung der Gendarmerie-Wohnungen frei.

Rund einen Monat später waren die diesbezüglichen Ausschreibungsunterlagen und Leistungsverzeichnisse erarbeitet. Das Preußische Hochbauamt bat am 10. August 1938 den Regierungspräsidenten um die Freigabe für die Zuschlagserteilung der Rohbauarbeiten (Erd‑, Maurer- und Betonarbeiten) an den Unternehmer Georg Schlüter aus Kremmen. Der Auftragswert umfasste eine Summe von 13 021,32 Reichsmark. Für die Rohbauarbeiten plante das Preußische Hochbauamt den Verbrauch von 1,2 Tonnen Fertigstahl (15. August 1938), der mit Datum vom 11. März 1939 nochmals um weitere 0,6 Tonnen Fertigstahl ergänzt wurde. Fernerhin plante der Auftraggeber den Verbrauch von fünf Tonnen Zement und den Einsatz von 40 Kubikmeter Schnittholz (26. Juni 1939).

Mit Datum 9. Januar 1940 wurde die Fertigstellung der zwei Gendarmerie-Wohnungen in Leegebruch erklärt. Zugehörig wurden die Abnahmebescheinigung, die Kostenzusammenstellung (Gesamtkosten von 35 999,97 Reichsmark) über den Regierungspräsidenten an den obersten Polizeichef übergeben.

Mit Kriegsende erfolgte die Auflösung der Gendarmerie. Das Gebäude selber, erst in die Rechtsträgerschaft und viele Jahre später in das Eigentum der Gemeinde überführt, diente bis 1947 als Polizeidienststelle. Später vermietete es die Gemeinde für die Wohnnutzung an Kreispolizeimitarbeiter.

Die Vereinigung der Gebäude

Straßenseitige Ansicht der Kita „Wirbelwind“ – Blick aus südöstlicher Richtung. Bei dem linken Gebäude handelt es sich um die ehemalige Schule, rechts die ehemalige Gendarmerie.

Nebengelass des ehemaligen Gendarmerie-Doppelhauses. Es wird noch heute als Unterstellmöglichkeit für die Kita genutzt.

Nebengelass des ehemaligen Gendarmerie-Doppelhauses. Es wird noch heute als Unterstellmöglichkeit für die Kita genutzt.

Mitte der 1990er Jahre plante die Gemeinde beide Gebäude, die bereits als Kindertagesstätte genutzt wurden, für eine einheitliche Nutzung herzurichten. Dazu fertigte das Architekturbüro Bortchen & Seifert aus Oranienburg-Eden eine Planung für einen Verbinder/Zwischenbau, die auch umgesetzt wurde. Das einzige Gebäude, welches an diesem Standort noch im Urzustand vorhanden ist, natürlich auch ertüchtigt und gemalert, befindet sich hinter dem Gesamtgebäude. Es handelt sich um die ehemalige Stallung.

Dr. Norbert Rohde

Geschichtsverein Leegebruch

Geschichtsverein Leegebruch

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!