Schulgeschichte

Die Geschichte der Leegebrucher Schule begann am 9.10.1906 mit der Einweihung eines kleinen Schulhauses südlich des Leegebrucher Gutshofes (heute Kita Dorfstraße/Ecke Geschwister-Scholl-Straße). Der erste Lehrer, Wilhelm Reinke, damals Lehrer in Bärenklau, wurde vom Oberschulinspektor, Herrn Hoffmann, offiziell in sein Amt eingeführt. Er unterrichtete 27 Schüler, fünfzehn Jungen und zwölf Mädchen.

Bis dahin wurden die Kinder von Leegebruch in Bärenklau eingeschult. Hier lernten außer den Leegebruchern und Bärenklauern auch Schüler aus Wendemark. Da die Schülerzahlen stetig wuchsen (1904 gab es schon 103 Kinder) war die Bärenklauer Schule überfüllt. So beschloss das Königliche Kriegsministerium, auch in Leegebruch eine einzurichten. 1905 begann man mit dem Neubau (ein Klassenraum).

In den nächsten Jahren besuchten zwischen 20 und 30 Kinder die kleine Dorfschule. Neben dem Unterricht organisierte der Lehrer jährliche Weihnachtsfeiern, Feierstunden anlässlich geschichtlicher Höhepunkte (z.B. Reformationstag, 100 Jahre Völkerschlacht bei Leipzig, 1927 Gedenkfeier zum Geburtstag von J.-H. Pestalozzi). Regelmäßig würdigte die Schule in einer Feierstunde die Geburtstage des Kaisers. Die Kinder gestalteten diese Feiern mit Gedichten, Liedern und darstellendem Spiel, der Unterricht fiel an diesen Tagen aus.

Am 1.1.1916 ging der erste Lehrer von Leegebruch in seinen wohlverdienten Ruhestand. Er war 42 Jahre im Dienst und erhielt nun eine monatliche Rente von 246,25 Mark. In der Zeit des Ersten Weltkrieges war es nicht so einfach, einen Ersatz für Reinke zu finden. Der Lehrer a. D. Otto Jurich erhielt von der Militärbehörde Urlaub, um in Leegebruch den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Auf Grund des Krieges wechselten noch einige Male die Lehrkräfte. Begleitet wurde dieser Zustand sogar von einer kurzfristigen Schulschließung (22.01–6.11.1916), da keiner zur Verfügung stand.

Die Schülerzahlen stiegen ab 1920 kontinuierlich an. Über 30 Kinder gingen in Leegebruch zur Schule, obwohl im Mai sieben Familien mit zehn Kindern den Ort wieder Richtung Berlin verließen. Die Ursache lag in der Sozialisierung des Vorwerkes durch die Siedlungsgesellschaft „Eigene Scholle“, welche vorhatte, das Land in kleinere Landwirtschaften aufzuteilen und zum Verkauf anzubieten. Nicht jeder konnte die nötigen finanziellen Mittel dazu aufbringen, und so zogen diese Menschen enttäuscht weg. Aber viele neue Familien kamen, neue Siedlerbauten entstanden, und die Schülerzahl stieg auf 40 und zeitweilig über 50 Kinder an. Der Klassenraum war nun zu klein geworden. Die Anzahl der Stunden musste gekürzt werden, um allen Unterricht erteilen zu können. Dieser Boom erreichte 1923 mit 58 Schulkindern seinen vorläufigen Höhepunkt.

Der Klassenraum in Leegebruch diente übrigens nicht einzig und allein schulischen Zwecken. 1923 übte darin der neu gegründete gemischte Chor. In Ermangelung einer eigenen Kirche nutzte die Gemeinde das Klassenzimmer, um Gottesdienste darin abzuhalten bis zum ersten Adventssonntag 1930, an dem die neue kleine Kapelle in der Dorfaue eingeweiht wurde. Ebenfalls im Schulzimmer wurde erstmals 1924 in Leegebruch die Reichstagswahl durchgeführt. Die letzten Ländereien hatte die Siedlungsgesellschaft 1923 aufgeteilt, was den Zuzug nach Leegebruch zurückgehen ließ. Im gleichen Jahr werden zum ersten Mal auch Schulentlassungen nach genügter Schulpflicht erwähnt. Drei Mädchen und drei Jungen verließen mit bestandener Genehmigung die Schule in Leegebruch. Im Jahre 1923 ging ein Junge sogar zu einer höheren Lehranstalt. 1926 schrieb zu diesem Zwecke der damalige Lehrer Gutachten. Er untergliederte in folgende Abstufungen:

- sehr empfohlen

- empfohlen

- nicht empfohlen

- abgeraten: schon in der Volksschule nicht in der Lage, dem Unterricht zu folgen.

Um einen abwechslungsreichen Unterricht durchführen zu können, erweiterte der Lehrer regelmäßig den Bestand der Schulmittel. Eine Spende von 3000.00 Mark nutzte der Lehrer, um eine kleine Schulbibliothek einzurichten. Von den staatlichen Mitteln kaufte er im gleichen Jahr u.a. verschiedene neue Wandkarten. Diese Anschaffungen setzten sich auch in den nächsten Jahren fort, wie z.B. 1924 zwei Bälle und ein Tau oder die Ergänzung der Lehrmittel in Naturkunde 1925.

Man schrieb das Jahr 1923, die Zeit der Inflation. Auf Drängen des Lehrers und der Siedler fiel vom 15. ‑23. November der Unterricht aus, um den Schulfonds zügig umzusetzen. Zu der Zeit war eine Billion Papiermark eine Goldmark wert. Die Weihnachtsfeier in diesem Jahr fand im gerade neu errichteten Saal von Herrn Lorenz statt. Später durfte der Lehrer hier auch die Elternabende unentgeltlich durchführen. Obwohl es die üblichen kleinen Geschenke diesmal nicht geben konnte, trübte dies die weihnachtliche Stimmung nicht. Seit dem Sommer 1924 bezog die Schule eine Wanderbücherei, weil sie in dem Jahr an die Gesellschaft für Volksbildung in Berlin angeschlossen wurde.

Erstaunlich sind die ausführlichen Wanderungen in die nähere aber auch weitere Umgebung, die Lehrer und Schüler zu Fuß und erst später mit Zug, Rad oder Dampfer unternahmen. Sie dauerten immer den ganzen Tag, so z.B. am 19.5.1924:

Der Wandertag führte die Kinder als erstes zur Baumblüte nach Eden. Weiter ging es am Oranienburger Kanal entlang zum Schlossgarten und in die Stadt Oranienburg. Nachdem man das Treiben auf dem Lehnitzsee beobachtet hatte, besichtigten alle die dortige Schleuse. Bis zum Mittag erreichte die Gruppe den Grabowsee und weiter ging es nach Malz, über die schon altersschwache Friedrichsthaler Zugbrücke zum Bahnhof Fichtengrund. Ab hier fuhren sie mit der Bahn nach Oranienburg, weil es zu regnen und zu gewittern angefangen hatte. Den letzten Rest des Weges legten alle zu Fuß zurück.

Auf vielen anderen Exkursionen lernten die Kinder Neues und Wissenswertes. Sie besichtigten z.B. auch das Schriftmuseum der Feder- und Stahlfabrik in Oranienburg, den Kanalbau in Hohenschöpping, die Kachelfabrik in Velten. Verschiedene Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Unterrichtes belebten immer mehr das schulische Leben. Es sang der Schulchor zur Einweihung des Friedhofes am 17.12.1924. Zum Familienabend lud die Schule am 30.3.1926 ein. Die Kinder sangen Lieder, trugen Gedichte vor und führten ein Laienspiel auf. Die Weihnachtsfeier 1925 gestalteten die Älteren für die Jüngeren, sogar mit einem Weihnachtsbaum voller Leckereien, die anschließend geplündert werden durften. Am 23.8.1927 nahm eine Gruppe von 26 Leegebrucher Kindern erstmalig an den Reichsjugendwettkämpfen in Vehlefanz teil. Die Sportler erkämpften auf Anhieb zehn Urkunden und erreichten durch Emma Greber einen Sieg in der älteren Wettkampfklasse. Im Völkerball gewann die gemischte Mannschaft gleich dreimal. Nun beteiligten sich die Leegebrucher regelmäßig an diesen Wettkämpfen und belegten noch manchen ersten Platz, wie im August 1932, durch Gottfried Kuckermann im Bereich der oberen Klassen.

Nach den Sommerferien 1925 fing nun regelmäßig das neue Schuljahr mit der Verfassungsfeier an. Ab dem Jahr 1929 sollte zusätzlich eine Flaggenehrung dazu stattfinden. Da noch keine beschafft worden war, begann diese jedoch erst ein Jahr später.

Ein besonderes Problem stellte der kalte Winter ab November 1927 dar. Der alte Ofen und fehlendes Feuermaterial ließen keinen geordneten Unterricht zu. Die Raumtemperatur sank auf 6°C bis 3°C. Letztendlich fiel drei Tage die Schule aus. Im Herbst 1928 bewilligte die Regierung 1.000,00 RM für Instandsetzungsarbeiten. Der Ofen bekam nun einen Dauerbrandeinsatz. Zum Glück, denn am 11.2.1929 erreichte die Temperatur mit minus 31°C ihren tiefsten Wert.

Ab 1931 begannen die Schülerzahlen durch Zuzüge erneut zu steigen. 1933 überschritten sie die 50er Marke, so daß wieder nicht alle Kinder einen Platz in dem einen Klassenraum fanden. Deshalb erhielten im Monat Mai die Erstkläßler vorläufig in der letzten Stunde ihren Unterricht. In den nächsten Jahren beeinflußte die damalige Politik des Nationalsozialismus auch den Schulalltag. Politische Ereignisse, welche der Rundfunk sendete, übertrug man mit Lautsprechern im Schulgebäude.

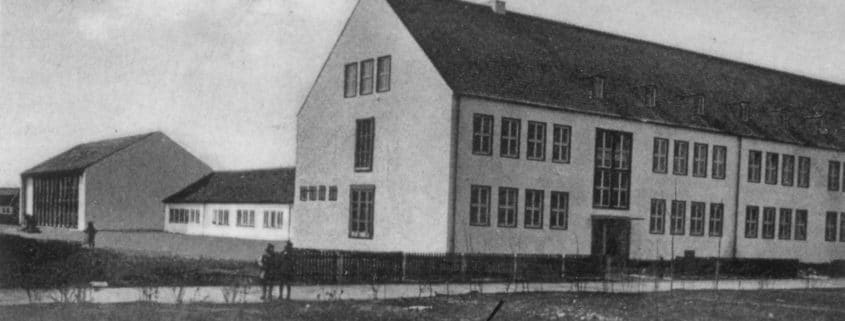

Durch die Fertigstellung des neuen Gebäudes stand einem geordneten Schulbetrieb nichts mehr im Wege. Es herrscht ein strenges Régime an der Schule. Schlechte Leistungen, vergessene Hausaufgaben oder Undiszipliniertheiten bestraften einzelne Lehrer mit Stockschlägen. Das Rennen auf dem Schulhof während der Pausen war verboten. Ein Zwischenfall ereignete sich 1941, als ein Flugzeug während eines Übungsfluges abstürzte und auf dem Schuldach hängen blieb. Zum Glück geschah dies am Nachmittag, in der unterrichtsfreien Zeit. Auch von einer Explosion blieb die Schule verschont. Weniger Glück hatten die Piloten. Zwei von ihnen fanden sofort den Tod. Der Dritte soll sich die Zunge abgebissen haben, welche ihm wieder angenäht werden konnte.

Gegen Kriegsende mussten die Schüler das Gebäude räumen, es wurde zum Frontlazarett umfunktioniert. Anschließend zog zeitweilig die Rote Armee ein. Der Unterricht fand derweil in anderen Räumen statt, so z.B. in der ehemaligen Fliegerschule an der Leegebrucher Kreuzung statt. Die sowjetische Kommandantur bezog in dem alten Schulgebäude in der Dorfstraße ihr Quartier.

Am 1.10.1945 war es soweit: Die Mädchen und Jungen gingen nach langer Unterbrechung wieder in „ihre“ Schule. Die Schulmappen waren leicht, Bücher und Hefte gab es nicht. Schiefertafeln und Griffel hatten in ihrer Haltbarkeit zumeist die Kriegswirren überstanden. Anfangs schrieben die Schüler auf allen möglichen Zetteln. Nur die wenigsten konnten ein Frühstück mit zur Schule nehmen. Vielfach kunstvoll gestopfte Kleidung und geflickte Schuhe herrschten vor. Die Schulleitung richtete am 23.09.1946 eine eigene Schusterei ein und teilte den Kindern Schuhe zu. Das Schulgebäude überstand den Krieg bis auf den normalen Verschleiß während der anderweitigen Nutzung unversehrt. Die Fenster hatten die Vorgänger fast alle vernagelt. Die Räume mussten mit eisernen Öfen geheizt werden. Die Ofenrohre staken aus der oberen Fensterreihe heraus. Die Wände zeigten noch bis zur Generalrenovierung 1951 die Rauchverschmutzung. Da es in dieser Zeit an Brennholz mangelte, riet die sowjetische Kommandantur dazu, Holz im Wald einzuschlagen. Deshalb blieb eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem zuständigen Förster nicht aus. Ein Problem stellten auch die Toiletten dar. Sie befanden sich an der Nordfront, bestanden aus Holz und ohne Spülung.

Menschen, die faschistisch vorbelastet waren, verließen nach Kriegsende den Ort, so auch der Rektor Herr Stenzel. An der Schule arbeiteten inzwischen zehn Neulehrer und sieben Altlehrer. Willy Franzen kam aus Berlin nach Leegebruch und begann am 1. Oktober seine Arbeit als Schulhelfer. Gunther Raab war als erster Rektor der Schule nach dem Krieg eingesetzt worden (1945–1947). In dieser Zeit erhielt die Schule den neuen Namen „J. H. Pestalozzi“. Sein Amt übernahm dann bis 1952 W. Franzen. Bis zum 1.10.1946 bezahlte jede Gemeinde entsprechend ihren Verhältnissen Lohn. Da Leegebruch zu den armen Gemeinden zählte, erhielten die Lehrer im Oktober/November je 75 RM aus der Gemeindekasse, ab Januar 1946 100 RM. Mit Herausgabe des neuen Schulgesetzes 1946 legte die Landesregierung die Gehälter fest. Das Geld hatte sich jeder allerdings persönlich im Schulamt Nauen abzuholen. Meist fuhr aber ein Kollege mit Vollmachten und brachte es für alle mit. Dieser musste mit dem Geld und auf dem Fahrrad über Perwenitz und Vehlefanz weite Strecken durch den Wald fahren, was in diesen Zeiten schon sehr mutig war. Zu den Lehrerkonferenzen, die in Velten stattfanden, gingen die Kollegen zu Fuß. Es gab noch keinen Busverkehr.

Beinahe die Hälfte der damaligen Bevölkerung in Leegebruch bestand aus Kindern. 1296 Schüler besuchten die Schule. Dazu kamen noch einmal annähernd so viele Kinder im Vorschulalter. Die meisten plagte ständig der Hunger, so dass in dieser Situation die Schulspeisung ein unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Ernährung darstellte. Die gallertartige Suppe für 55 Pfennig schmeckte zwar nicht, wurde aber aufgrund des Hungers gern gegessen. Durch die Initiative von W. Franzen, mit der Molkerei Velten in Verbindung zu treten, gelang es, Milch für die „Eifu-Suppe“ zu organisieren, so dass sie nicht mehr nur mit Wasser gekocht werden musste. Das Essen nahmen die Schüler in den Klassenräumen, auf den Fluren oder den Treppenstufen ein. Über einen Speiseraum verfügte die Schule nicht. Später funktionierte man 2 Klassenräume dazu um, die durch eine Schiebetür getrennt wurden, so dass der Raum zum Essen ohne Probleme vergrößert werden konnte. Der jetzige Speiseraum und eine neue Schulküche entstanden erst Anfang der 70er Jahre gegenüber dem Schulgebäude.

Die Zentralheizung setzte man 1948 wieder in Betrieb, auch die Fenster der Klassen und der Turnhalle wurden neu verglast.

Wie schon erwähnt, stieg die Schülerzahl bis 1949 auf rund 1300 an. Es machte sich deshalb erforderlich, zwei weitere Räume im Schulhaus auszubauen. Mittlerweile arbeiteten 33 Lehrer in Leegebruch. Trotz der hohen Klassenfrequenzen von 40 bis 60 Schülern reichte die Kapazität nicht aus, und es musste in Schichten unterrichtet werden. Nach und nach hob man auch die Trennung von Mädchen und Jungen auf. In den unteren Klassen begann die Zusammenlegung zuerst, während die oberen Klassen noch in ihrer Trennung zu Ende geführt wurden.

Mit der Verwaltungsreform 1952 (Gründung der DDR-Bezirke und Kreise) gehörte die Schule nun zum Kreis Oranienburg.

In der Schule wurden durch die Auslagerung des Kindergartens Räume für die am 13.12.1948 gegründete Pionierorganisation frei. Die erste hauptamtliche Pionierleiterin war Eva Niemann. Die Arbeit in der 1946 gegründeten FDJ übernahm der junge Lehrer Jochen Hertwig. Die Aktivitäten dieser Organisationen prägten von Jahr zu Jahr mehr das Leben der Kinder innerhalb und außerhalb der Schule. Es begann die Zeit der regelmäßigen FDJ- und Pionierarbeit. Gruppennachmittage, Altstoffsammlungen, Spendenaktionen, Ferienlager, Fahrten, später die Jugendstunden anlässlich der Jugendweihe sowie Großveranstaltungen, wie die Weltfestspiele 1953 wechselten einander ab. Mitglied in der FDJ zu sein, stieß bei Schülern anfangs auf Widerstand. In der Schulchronik der 50er Jahre wurde mehrmals auf Aussprachen in diesem Zusammenhang, aber auch hinsichtlich von Disziplinverstößen hingewiesen. Außerdem trug es sich zu, dass zwei Lehrer nicht auf den Einsatz der körperlichen Züchtigung im Unterricht verzichteten. Deshalb kam der Kreisschulinspektor nach Leegebruch. Sogar im Pädagogischen Rat (Konferenz der Lehrkräfte) wertete das Kollegium diese Vorfälle aus.

Wie an allen Schulen der DDR, fanden auch in Leegebruch, regelmäßig Fahnenappelle statt, auf denen die Schulleitung Lob und Tadel aussprach. Einige der Lehrkräfte wurden aktive Mitglieder der Parteien, arbeiteten in der Gemeindevertretung oder organisierten sich in der Nationalen Front. So ist es nicht verwunderlich, dass die Leegebrucher Vereinigungsveranstaltung von KPD und SPD im April 1946 in der Schule stattfand. Einer anderen Form gesellschaftlicher Tätigkeit widmeten sich die Kollegen, welche im Kulturbund mitarbeiteten. Für einen abwechslungsreichen Nachmittag der Kinder sorgten eine Reihe von Arbeitsgemeinschaften wie Schach, Fotografie, Botanik und Zoologie. Später kamen noch verschiedene Sportgemeinschaften der Schule und der Vereine hinzu wie z.B. Fußball, Handball, Angeln, Rugby und Boxen. Der Lehrer Wolfgang Kramer gründete sogar einen Fanfarenzug. Katharina Eitdorf eröffnete 1961 mit Kindern ihrer Klasse eine Laienspielgruppe. Ein bunter Nachmittag für Kinder fand anlässlich der Eröffnung des Schulklubs 1954 statt. Für außerschulische Betätigungsmöglichkeiten war also reichlich gesorgt.

Von Anfang an herrschte ein enges Verhältnis zwischen der Messerschmiede und der Schule. Dieses vertiefte ein schon bald abgeschlossener Patenschaftsvertrag, welcher in regelmäßigen Abständen immer wieder erneuert wurde. So unterstützte der Betrieb die Gestaltung und Durchführung von Sommerferienlagern, leistete oftmals materielle Hilfe in Zeiten, wo es an vielem mangelte. Hier und in der LPG Germendorf entstanden auch 1958 die ersten Schülerarbeitsplätze im Rahmen der Einführung des UTP. Später nutzte die Schule zu diesem Zwecke etliche Betriebe im Kreis, bis dann die polytechnischen Kabinette im VEB Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf und im VEB Kaltwalzwerk Oranienburg eröffneten.

Schon immer hatte der Sport einen festen Platz in der Leegebrucher Schule. Die Kinder nahmen an Kreismeisterschaften teil. In der Spartakiadebewegung ab 1966 erkämpften sie viele Titel. Manch einer ging nicht selten gleich mit mehreren Medaillen nach Hause. Sportfeste, Schauturnen, das Ablegen des Sportabzeichens, die Teilnahme an der Laufbewegung und vieles mehr prägten das sportliche Leben an der Schule. Diese Tradition setzten die Sportlehrer auch nach der Wende mit der Beteiligung an den Wettkämpfen „Jugend trainiert für Olympia“ fort.

Am 10.1.1955 öffnete der Schulhort seine Pforten. Er befand sich in der Schule und war ihr angegliedert. Nach der Wende, mit dem Übergang in die kommunale Trägerschaft, zog der Hort in die alte Dorfschule um. Die Vorschulkinder verteilte man auf die Krippe und den anderen Kindergarten.

Das Phänomen des Geburtenrückganges mit Einführung der „Pille“ machte auch vor der DDR keinen Halt. In Leegebruch dagegen stiegen die Kinderzahlen kontinuierlich an. Bereits 1962/63 war der Bedarf an Schulplätzen so groß, dass meine Klasse die ersten zwei Jahre im alten „Dorfkrug“ unterrichtet wurde. Auch die Hortbetreuung am Nachmittag fand hier statt. 1967 überschritt die Schülerzahl wieder die 800 und steigerte sich noch bis 1975 auf über 900. Hinsichtlich der Raumkapazität war man somit an der Grenze machbarer Möglichkeiten angekommen, deshalb erwiesen sich immer öfter Baumaßnahmen als notwendig, die – mit Unterbrechungen – bis heute anhalten. Einige möchte ich einfach nur aufzählen: Ausbau eines Werkraumes auf dem Dachboden, Bau von 2 zusätzlichen Klassenräumen an der Nordseite, Errichtung eines weiteren Gebäudes mit Werkräumen für 2 Klassen und des Speisesaals mit Küche, neue Fenster im Schulgebäude, neue Heizung in der Turnhalle

Die Ereignisse der Wende erlebte ich an der Leegebrucher Schule als Lehrerin. Viele Veränderungen stürzten in kürzester Zeit auf uns ein. Als äußerst angenehm empfanden alle den Wegfall des Sonnabendunterrichtes und der immer noch stattfindenden Fahnenappelle. Eine wesentliche Verbesserung im Schulalltag ergab sich auch durch die von der Kommune eingeleiteten umfangreichen Baumaßnahmen:

- 1996 Ausbau der 3. Etage (5 Klassenräume)

- 1997 Rekonstruktion der gesamten Heizungsanlage und der Turnhalle

- 1995 Komplette Neugestaltung der Toiletten

- 2002/03 Abriss und Neubau des Zwischentraktes von der Schule zur Turnhalle

Die Schule wurde schöner und erhöhte ihre Kapazität. Dadurch konnte man neuen Fächern, wie z.B. Arbeitslehre (Hauswirtschaft und Informatik) gerecht werden.

Mit Einführung eines neuen Schulgesetzes erfolgte auch in Leegebruch die Auflösung der Polytechnischen Oberschule. Seit 1991 teilen sich nun im selben Gebäude zwei eigenständige Schulen die Räume: die sechsjährige Grundschule (unter der Leitung von Susanne Zachrau) und die Gesamtschule mit der Sekundarstufe I. An ihr war Jürgen Zech der erste Schulleiter.

Ines Dutzmann

Mehr Informationen?

Eine ausführliche Darstellung der Schulgeschichte bis 1959 bietet das Heft 6 unserer Reihe „Leegebrucher historische Blätter“, welche beim Verein zu bestellen ist.

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!