1923 – Was war los vor 100 Jahren?

In der Leegebrucher Schulchronik geblättert

Dass mit Ruhrbesetzung und ‑kampf, mit dem Höhenflug der auch in Leegebruch bereits spürbaren Inflation und zuletzt noch dem Hitlerputsch ein Krisenjahr (siehe Infokasten unten) bevorstand, ahnte Anfang 1923 wohl niemand. Auch Dorfschullehrer Bernhard Kurzweg nicht. Er dürfte zum Jahresbeginn nach den Weihnachtsferien gute Laune gehabt haben. Im ersten Eintrag für Januar schrieb er, dass ihm nach Sammlungen in der Gemeinde noch „von anderer Seite um Weihnachten 3000 Mark gespendet“ worden seien, für die er „vier Kinderbücher und einige Lesehefte kaufen konnte, sodass eine kleine Schulbücherei eingerichtet werden könnte“. Für 3000 Mark (später Renten- bzw. Reichsmark) jedoch sollte es schon bald kaum mehr etwas zu kaufen geben. Aber offensichtlich hielten sich die Sorgen der Leegebrucher noch in Grenzen, als am 11. Januar im Rheinland französische und belgische Truppen einmarschierten, das Ruhrgebiet besetzten und damit die kommende große Krise fürs ganze Land ausgelöst hatten.

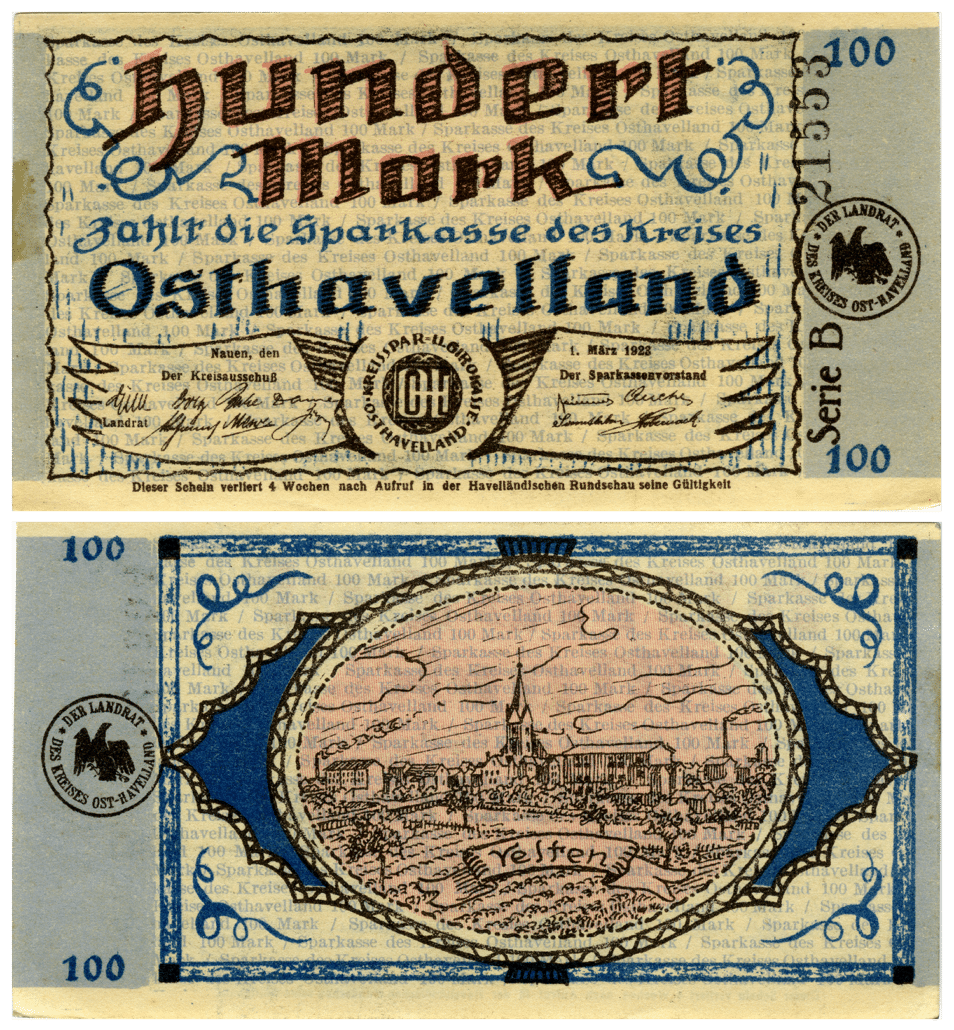

Beispiel eines Inflationsgeldscheins aus dem Jahr 1923. Wegen des hohen Geldbedarfs wurden diese – zusätzlich zu den Reichsbanknoten mit Einzelwerten von teils mehr als „Zweihundert Milliarden Mark“ – nicht von staatlicher Seite (Finanzministerium) herausgegeben, sondern von Kreissparkassen, Kommunen oder gar Unternehmen, hier die Kreissparkasse Osthavelland. Die Motive waren sehr vielfältig. Ähnliche Scheine gab es aus Nauen, Ketzin oder auch Hakenberg.

(Quelle: CC BY-SA @ Münzkabinett ; https://smb.museum-digital.de/object/165535)

Über die „wahnsinnige Preissteigerung allen Materials im Laufe des Jahres“ hatte der Lehrer bereits im April 1922 geschrieben, als die Landgesellschaft Eigene Scholle auch den Rest des Gutes aufgeteilt hatte. So seien „die neuen Siedler noch zu verhältnismäßig billigen und solid ausgeführten Wirtschaftsräumen gekommen. Die Preise für einen Morgen Ackerland betrugen 3000 M, für einen Morgen Wiese 4000 M, während den Siedlern, die im vorigen Herbst kamen, noch 1700 M für den Morgen Ackerland, 2200 M für den Morgen Wiese berechnet wurden.“

1923 nahm die Inflation dann so richtig Fahrt auf. Aus Berlin ist bekannt, dass ein Kilogramm Brot im Mai 474 Mark, im Juli 2200, im Oktober 14 Millionen kostete und dass am 19. November fürs Kilogramm Roggenbrot 233 Milliarden Mark oder die gleiche Menge Rindfleisch 4,8 Billionen Mark fällig waren. Für den Einkauf reichte da kein Geldbeutel mehr, die Scheine wurden in Kinderwagen und Schubkarren zum Geschäft transportiert. Bis die Inflation durch Einführung der neuen Währung gestoppt werden konnte. Darüber schrieb Lehrer Kurzweg eher beiläufig im Zusammenhang mit der nun endlich an den Oranienburger Töpfermeister Krause in Auftrag gegebenen Umsetzung des Schulofens. „Darum musste vom 15. bis 23. November der Unterricht wieder ausfallen. Es waren gerade die Tage des Papiermarksterbens, vom 26. November ab 1 Billion Papiermark = 1 Goldmark.“ Der Unterrichtsausfall schien den Lehrer zu ärgern, da schon die „Herbstferien infolge der Verzögerung der Kartoffelernte mit Genehmigung der Kreisschulinspektion verlängert wurden.“

Und was hat Bernhard Kurzweg 1923 noch aufgeschrieben? Nicht viel im Vergleich zu anderen Jahren. Wir erfahren, dass im April die Gesamtschülerzahl 58 betrug und im Mai Masern grassierten. Und dass ab Oktober „auf Wunsch einzelner Gemeindeglieder allmonatlich ein Gottesdienst am Ort abgehalten“ wurde. Dazu diente der Klassenraum der Schule. Eine Kirche gab es noch nicht, die Alte Kapelle in der Dorfaue sollte erst 1930 eingeweiht werden. Die Weihnachtsfeier hingegen „veranstalteten wir diesmal im gerade fertig gewordenen Saale des Herrn Lorenz. Von einer großen Kinderbescherung wie in den andern Jahren musste abgesehen werden, aber Weihnachtsfreude erweckten doch die Spiele.“

Veränderungen der politischen Verhältnisse deuteten sich konkret auch zum Jahresende an, als es um das Vereinsleben des immer noch (und bis 1928) zum Gutsbezirk Bärenklau gehörende Dorf ging. Wie Lehrer Kurzweg in seiner Schulchronik (siehe Originalauszug) aufschrieb, wurde „mehrseitigem Wunsche folgend im Herbst 1923 ein gemischter Chor gebildet, allerdings nur im Rahmen des Geselligkeitsvereins, um Zersplitterungen zu vermeiden. Dieser kam allwöchentlich einmal im Schulzimmer zusammen, bis er im Februar 1924 nach Veruneinigung der Jugend wieder einschlief. Dieses war hervorgerufen durch die Gründung einer Ortsgruppe des Bismarckbundes* im Januar 1924. Nach anfänglichem gütlichen Neben- und Miteinander beider Vereine führten alsbald persönliche und familiäre Dinge, die hineingetragen wurden, zu hässlichen Auseinandersetzungen und Uneinigkeiten, die die Dorfjugend in 2 Gruppen schieden.“

In der Schule fanden sich die Leegebrucher im Mai 1924 zur Reichstagswahl ein. Im „hiesigen Klassenzimmer wurde gewählt und ausgezählt“ notierte Bernhard Kurzweg und dokumentierte das Wahlergebnis (siehe Auszug Schulchronik). Mit Abstand stärkste Kraft wurde die rechtskonservative DNVP, deren Abgeordnete sich nach Auflösung der Partei 1933 teilweise der NSDAP anschlossen.

Die nationalsozialistische Politik wurde auch im Schulalltag deutlich spürbar. Nach 14 Jahren Schuldienst in Leegebruch wurde Lehrer Bernhard Kurzweg 1934 in die West-Prignitz versetzt. Zwei eingesetzte Vertretungslehrer schrieben nur noch wenige knappe Beiträge, die restlichen Seiten des vergilbten Chronikbandes blieben leer.

Ulrike Unger

*Der „Bismarckbund“ gehörte zur Deutschnationalen Volkspartei (DNVP)

Hintergrund und Folgen der zwei Jahre dauernden Ruhrbesetzung

Da Deutschland mit den von den Alliierten auferlegten Reparationsleistungen im Rückstand war, wurde die nicht gelieferte Kohle direkt vor Ort abgeholt. Dort kam es zu Widerstand und Kämpfen, zum Streik der Arbeiter und Produktionsstopp. Um die Löhne weiter zahlen zu können, ließ die Regierung massenhaft Geld drucken, das in der Folge an Wert verlor. Die Preise stiegen rasend schnell, Erspartes wurde wertlos und viele Menschen stürzten in Armut. Es wurde später von einer Hyperinflation gesprochen. Bis zum Herbst 1923 hatte die Regierung der noch jungen Weimarer Republik bei den zunehmend unzufriedenen Bürgern an Vertrauen verloren, was zum Erstarken rechtsgerichteter Kreise, deren Radikalisierung und im November schließlich zum Hitlerputsch führte. Der missglückte zwar, doch 1933, zehn Jahre später, war die erste deutsche Demokratie endgültig gescheitert.

Übertragung des letzten Absatzes der Seite der Schulchronik unter 1. Mai 1924:

Zur Reichstagswahl, der ersten seit der Besiedelung, brauchten die Leegebrucher diesmal nicht mehr den Weg nach Bärenklau machen. Da die Zahl der Wahlberechtigten 100 überstieg, wurde im hiesigen Klassenzimmer gewählt und folgende Stimmenzahl ausgezählt: (Parteinamen hier ausgeschrieben)

| Deutschnationale Volkspartei | 57 St. |

| Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschl. | 21 St. |

| Deutsche Demokratische Partei | 6 St. |

| Deutschsoziale Partei | 3 St. |

| Zentrum | 2 St. |

| Wirtschaftspartei | 2 St. |

| Deutsche Volkspartei | 1 St. |

| Deutsche Arbeiterpartei | 2 St. |

Zeit ist Geld – Erinnerungen an 1923

Der walisische Schriftsteller Joe Dunthorne war bei einem Besuch in Oranienburg mit Stadtarchivar Christian Becker unterwegs. Dabei erzählte der Gast von seinem Urgroßvater Prof. Dr. Siegfried Merzbacher, der von etwa 1920 bis 1935 leitender Chemiker bei den Auer-Werken war, ehe er wegen seiner jüdischen Herkunft von der Firmenleitung nach Ankara, in die Türkei versetzt wurde, um dort eine chemische Fabrik aufzubauen.

Wie Dunthorne weiter berichtete, habe sein Urgroßvater auch aus dem Jahr der Hyperinflation 1923 einige Erinnerungen hinterlassen: Demnach haben Prof. Merzbacher und seine Kollegen bei Auer einen Mitarbeiter als „lookout man“ beschäftigt, der am nahen Oranienburger Bahnhof stehen und Ausschau halten sollte nach dem Zug aus Berlin. Sobald der ankam und er den Kurier mit seinem riesigen Rucksack voller Geldscheine aussteigen sah, rannte der „lookout man“ zur Fabrik und informierte fix alle Kollegen. Die wiederum liefen schnell zum Buchhaltungsbüro, wo ihnen ihr Geld ausbezahlt wurde. Umgehend ging es dann ab nach Hause, um die Geldpakete „to their housekeepers“, ihren Haushälterinnen, auszuhändigen. Und die rannten damit sofort zu den „greengrocers“, den Gemüsehändlern in der Bernauer Straße – ehe das Geld wieder wertlos wurde.

Ulrike Unger

(mit Dank an Christian Becker/Stadtarchiv Oranienburg)

Geschichtsverein Leegebruch

Geschichtsverein Leegebruch

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!