Aufbruchstimmung nach Erlangung der Selbstständigkeit am 1. Dezember 1928

Trotz des Luchklimas sollte Leegebruch zur Gartenstadt ausgebaut werden

Wie sah es aus in der frischgebackenen Gemeinde mit ihren inzwischen 250 Einwohnern? Die Wahlberechtigten unter ihnen schritten gleich zu Beginn des neuen Jahres, am 3. Februar 1929, zur Wahl der Gemeindevertretung. Leider ließ sich die Zusammensetzung bislang nicht feststellen. Doch als in deren erster Sitzung am 8. März der Gemeindevorsteher gewählt wurde, war auch der Landrat des Kreises Osthavelland Wilhelm Siering anwesend und konnte Emil Dahlke persönlich zum neuen Amt gratulieren. So begann der politische Alltag der selbstständigen Landgemeinde, die sich nun umgehend eine neue, moderne Struktur verschaffen wollte. Rings um das Alte Dorf und der südlich davon bereits wachsenden Gartensiedlung waren weitere öffentliche Gebäude, Grün- und Freizeitanlagen sowie viele zusätzliche Straßen vorgesehen.

Leegebruch sollte also zu einer reinen Gartenstadt ausgebaut werden, da die zu Beginn der 1920er Jahre aufgenommene landwirtschaftliche Nutzung der Flächen nicht den erhofften Erfolg gebracht hatte. Die Erträge auf den Feldern waren zu gering. Wegen des hohen Grundwasserspiegels konnte zeitweise auch überhaupt nicht geackert werden. Gemeinsam mit Landwirten aus ebenso betroffenen Nachbarorten beschloss man als Interessengemeinschaft „Gemarkung Veltener Luchwiesen“ die Trockenlegung der Wiesen und Felder westlich der Gartensiedlung. Als die Gräben zur Entwässerung gezogen waren, verständigten sich 26 Grundstückseigentümer (zwölf Ehepaare und zwei Einzelpersonen) darauf, ihr vor allem im Süden und Westen der Gemarkung Leegebruch gelegenes Land in Parzellen aufzuteilen und zu verkaufen. Damit beauftragten sie laut Verhandlungsprotokoll des Notariatsregisters am 25. April 1930 den Immobilienmakler Bruno Kaluzny aus Berlin-Hermsdorf.

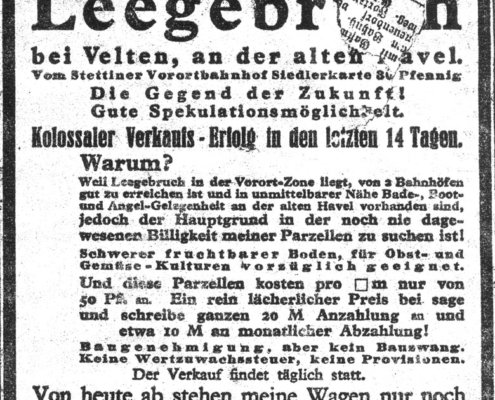

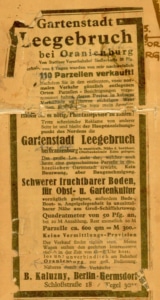

Anzeige, deren genauer Erscheinungsort und ‑datum sich nicht ermitteln ließ. (Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Gemeindeverwaltung Leegebruch)

Der warb in Berliner Zeitungen alsbald mit großen Anzeigen, die von „kolossalem Verkaufserfolg“ sprachen und Eile suggerierten: „Innerhalb von 8 Tagen schon 110 Parzellen verkauft!“ Die Gartenstadt Leegebruch bei Oranienburg sei mit ihrem „schweren fruchtbaren Boden für Obst- und Gartenkultur vorzüglich geeignet“, hieß es. Wie viele Parzellen es insgesamt waren, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Eine einzelne war mit ca. 600 Quadratmeter und der Quadratmeterpreis mit 50 Pfennig angegeben. „Ein rein lächerlicher Preis!“. Auch Ratenzahlung war möglich. So stand es in einer zweiten Anzeige (rechts).

Bis zum Herbst 1930 waren rund 250 Parzellen verkauft. Nicht überraschend, denn Leegebruch war bereits seit einigen Jahren als beliebtes Ziel für Berliner Ausflügler und Urlauber bekannt. Man hatte Mitte der zwanziger Jahre auf brachliegenden Flächen mehr und mehr kleine Wochenendbuden aus Brettern errichtet und den schweren Wiesenboden in Gärten verwandelt.

Nach den hölzernen Lauben wurden in dieser entstehenden Gartensiedlung bereits 1928 massive Häuser zum Dauerwohnen bezogen – trotz Warnungen! So schrieb beispielsweise Hans Siemon in seinem Buch zur Besiedlung und Kultivierung des Havelländischen- und Rhinluches, dass das Klima im Luch für Menschen erst nach einer Zeit der Gewöhnung erträglich sei, und „Personen, die von auswärts zuziehen, erkranken leicht und häufig an Katarrhen der Luftwege.“ Zur Beruhigung stellte Siemon aber fest: „Malaria ist im Luch nicht beobachtet worden; die übertragungsfähige Anopheles-Mücke soll nicht vorhanden sein.“ (Ist sie auch heute nicht, wie Apothekerin Christiane Patzelt auf Nachfrage kürzlich bestätigte.)

Aber alle Unkenrufe ignorierend saß parallel zu den Verkaufsanstrengungen Kaluznys der renommierte Berliner Architekt und Regierungsbaumeister Friedrich Mellin an seinem Zeichenbrett und erarbeitete einen modernen Siedlungsplan für Leegebruch. Die Referenzen des Mannes, der später auch das Amt des Vorsitzenden der Schinkelgesellschaft innehatte, waren herausragend. Doch leider wurde seine schon im September 1930 vorgelegte farbige Karte dann doch nicht zum Ausgangspunkt der Neugestaltung unseres Ortes.

1933 begann eine neue Zeit mit neuen politischen Verhältnissen. Ab 1936 entstand in Leegebruch die große mit viel Grün versehene Werkssiedlung für Mitarbeiter der Heinkel-Flugzeugwerke. Einige der von Kaluzny verkauften Grundstücke wurden Teil dieser Werkssiedlung, andere hatten zur Erweiterung der Gartensiedlung beigetragen. So war und ist unser Ort bis heute dennoch von Gärten geprägt – auch ohne den Titel Gartenstadt.

Und was geschah mit Mellins sehr detailreich gezeichnetem Siedlungsplan von 1930? Er wurde klein zusammengefaltet und verschwand ohne jeglichen Vermerk ganz unten in einer Schublade. Erst vor kurzem wurde er im Zuge des Rathausneubaus entdeckt, zwar mit vielen Knickspuren vom langen Liegen, aber ansonsten unversehrt.

So kann sich die Gemeinde heute freuen über ein ganz besonderes Schätzchen aus alten Zeiten. In den kommenden Wochen wird ein Faksimile der Karte im Publikumsbereich des Rathauses der Öffentlichkeit präsentiert. Zusammen mit dem ebenfalls dort ausgestellten Gründungsdokument von 1928 gibt der Siedlungsplan von 1930 dann dauerhaft Auskunft über ein beinahe vergessenes Stück Ortsgeschichte.

Ulrike Unger